介護する側、される側の車いす|車いすにまつわる話【格安通販の車椅子卸センター】

- 車椅子卸センター

- 介護する側、される側の車いす

介護する側、される側の車いす

昔受けた車いすの体験学習

-

学生の時、車いすの体験学習という実習を受けました。

当時私は普通科に通っていたのですが、私にとって奉仕の授業は興味深くとても有意義な時間でした。

その際、私は車いすに乗せてもらう役だったのですが、 その時は、まさか将来介護でこの車いすを扱えるようになるとは思ってもみなかったのです。 現在は高齢化が進んだ影響で看護師さんだけでなくヘルパーさんなども増え、 車いすの取り扱い方を知っている方も多いでしょうが、 私は父の足が悪くなり、車いすを必要とするまで、車いすに触ることもありませんでした。

車椅子が必要になった父は背が高く、母は背が低い為 背が高い父を介護する母は、車いすを移動させるのにも苦労し、随分体を痛めたようです。

介助の実地訓練

-

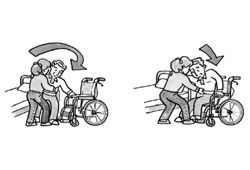

車いすは移乗しやすいように肘跳ね上げ式の物を使用し、 父がベッドから車いすに乗り移るには、車いすの手を置くところを上にあげて、 ストッパーをかけて父を抱きかかえなければなりません。

その役目は小柄な母には難しく、両親の身長の中間どころの私の役目でしたが、 学生の頃の実習内容など、すっかり忘れてしまった私はなかなか苦労してしまいました。

乗りおろしには車いすをどの方向に向け、体のどこに手を添えて、 どうやって椅子の正しい位置に置くんだったかを忘れ、 ひじ掛けにお尻がぶつかって怒られたり、 車いすのストッパーを掛け忘れ一大事になりそうだったりと、 車いすの介助にはいかに実地訓練が必要かを改めて学ばされることになったのです。

介護の補助を求める

-

車いすは乗る人の体によって合わせて考えるのが普通なので、その幅も異なれば高さも異なります。 本当は私の母のように、介護する側の背の高さも考えなければ腰痛の原因となってしまったり、 毎日の移乗が難しかったりの原因になってしまいます。

ハンドル高さの調節機能のあるモジュール機能のついた 車いすなどが用意できるのであればしたほうがいいと思いました。 本人に合わせるのは当然ですので、あとは値段とプラス機能が どのくらい利用者と介助する人間とで使いやすい車いすであるかを考え選ぶかが大切なのだと思います。

この記事に関連したオススメ車椅子

-

- 体型に合わせて座面の高さや座幅などが調節可能な車椅子

モジュール車椅子